一般質問

令和7年12月

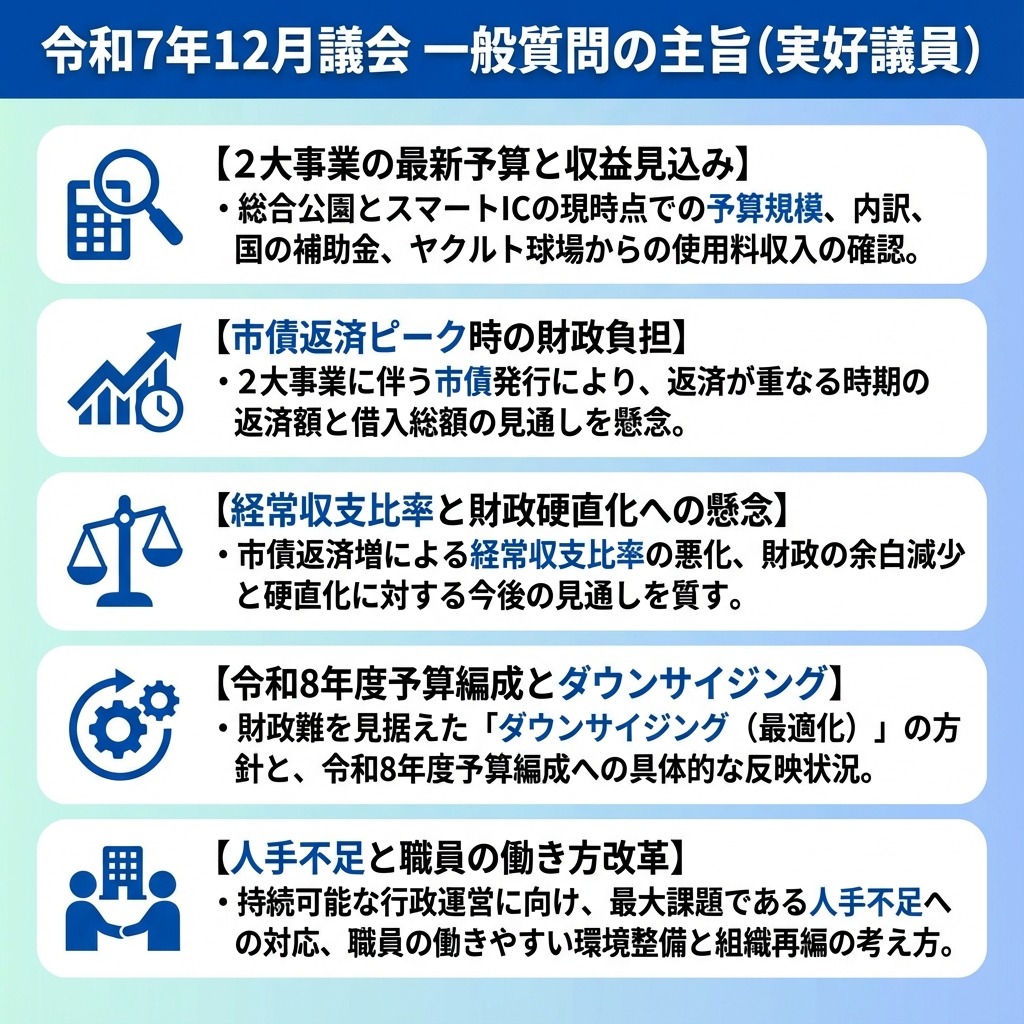

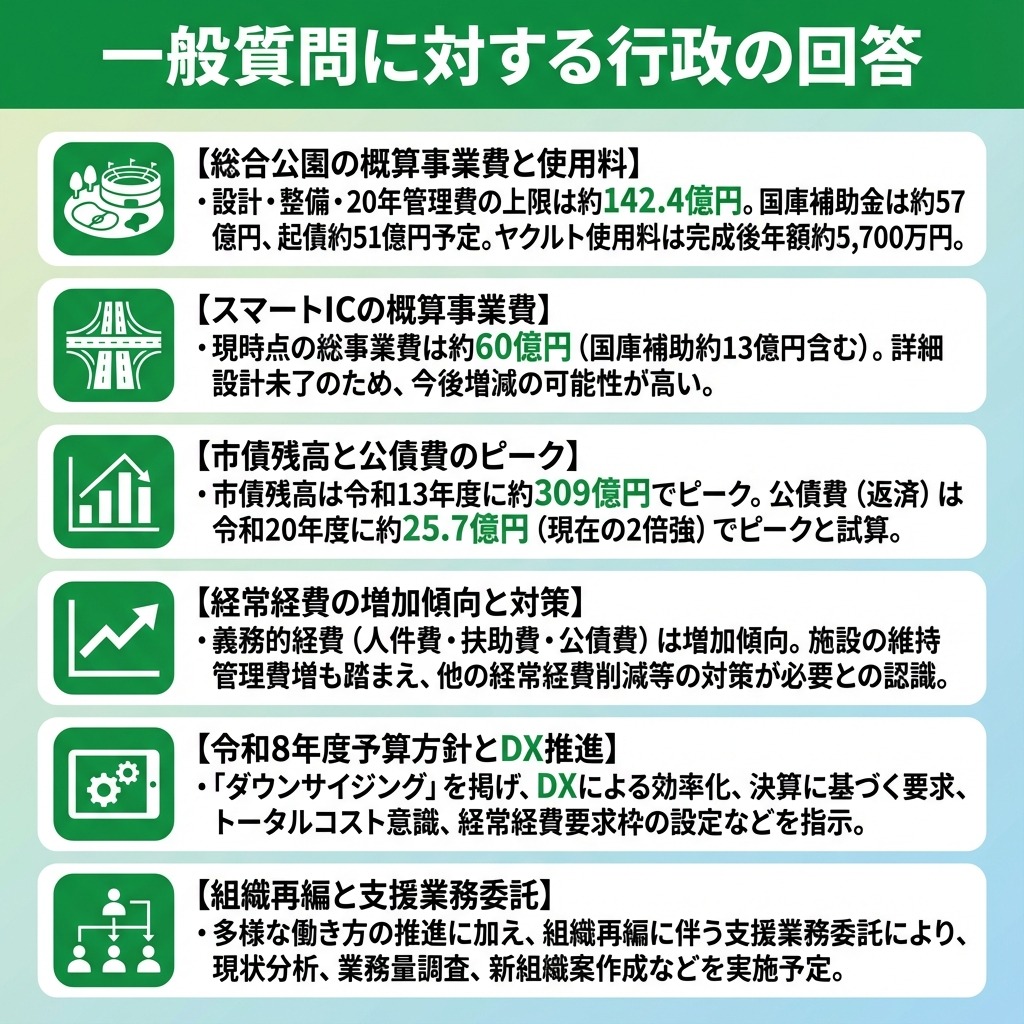

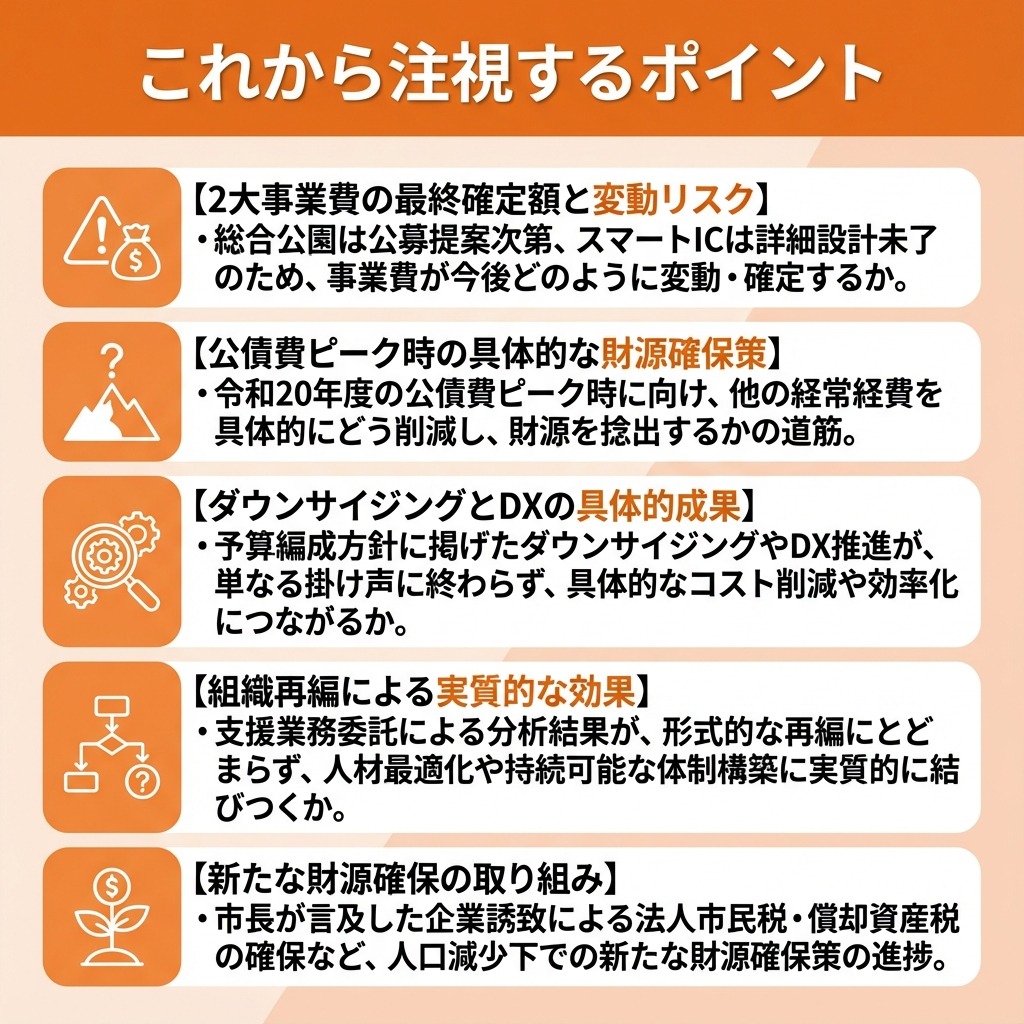

守谷市のこれからの財政について

- ・2大事業の予算規模と内訳

- ・将来の財政負担と健全性指標

- ・行政運営の最適化と働き方改革

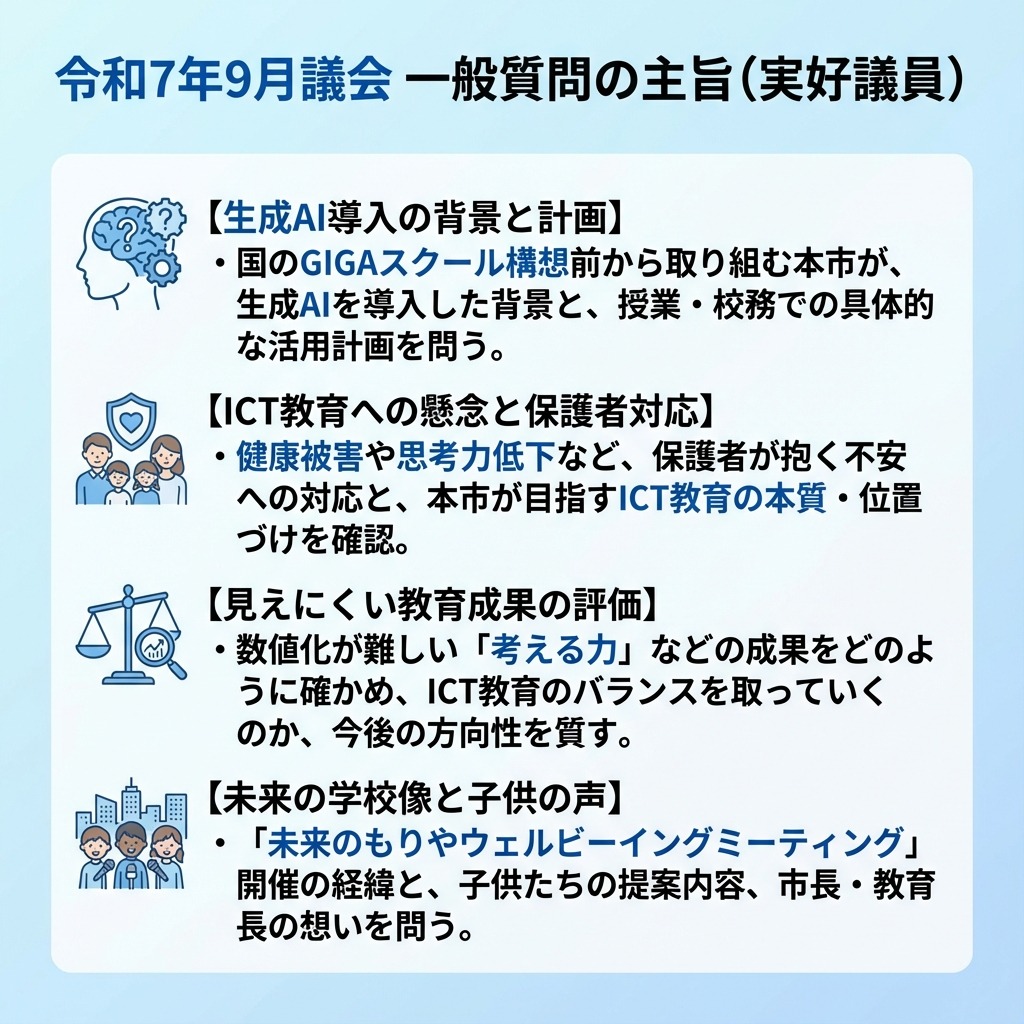

令和7年9月

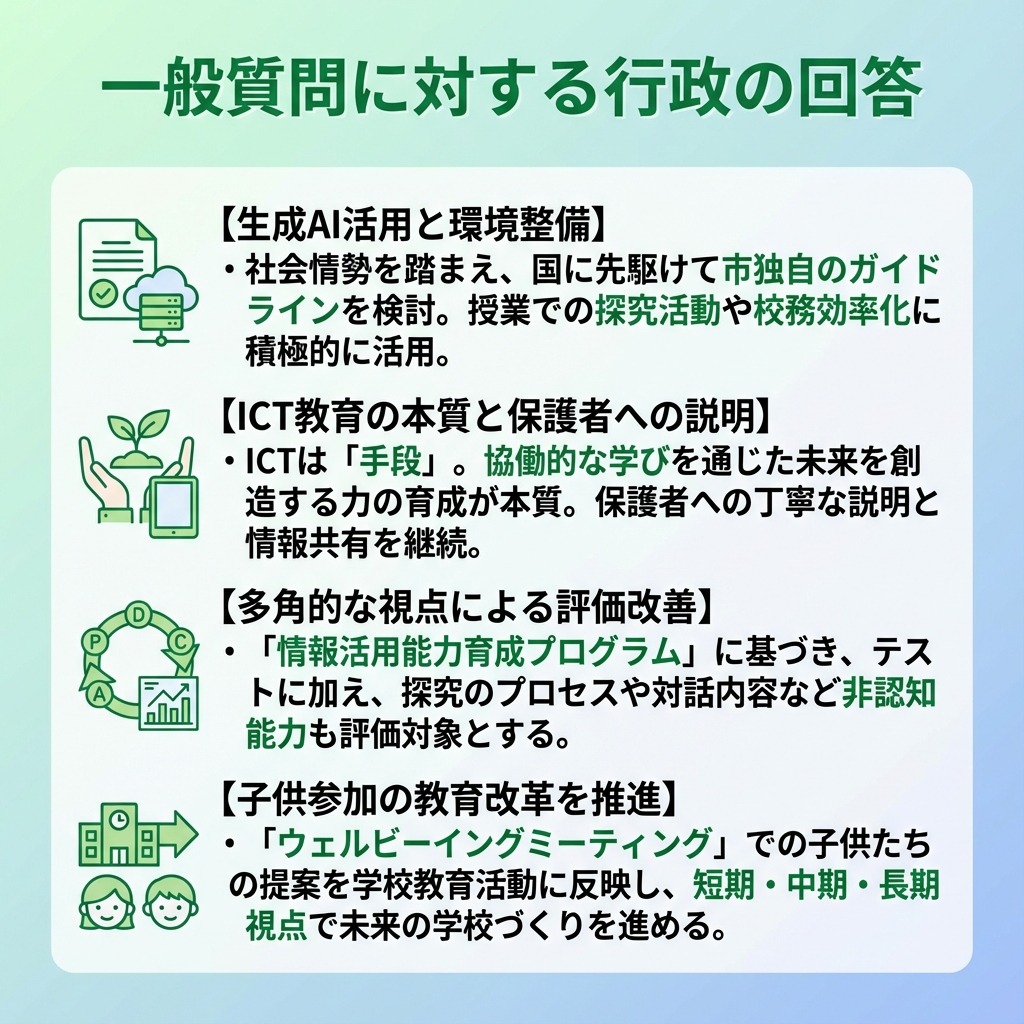

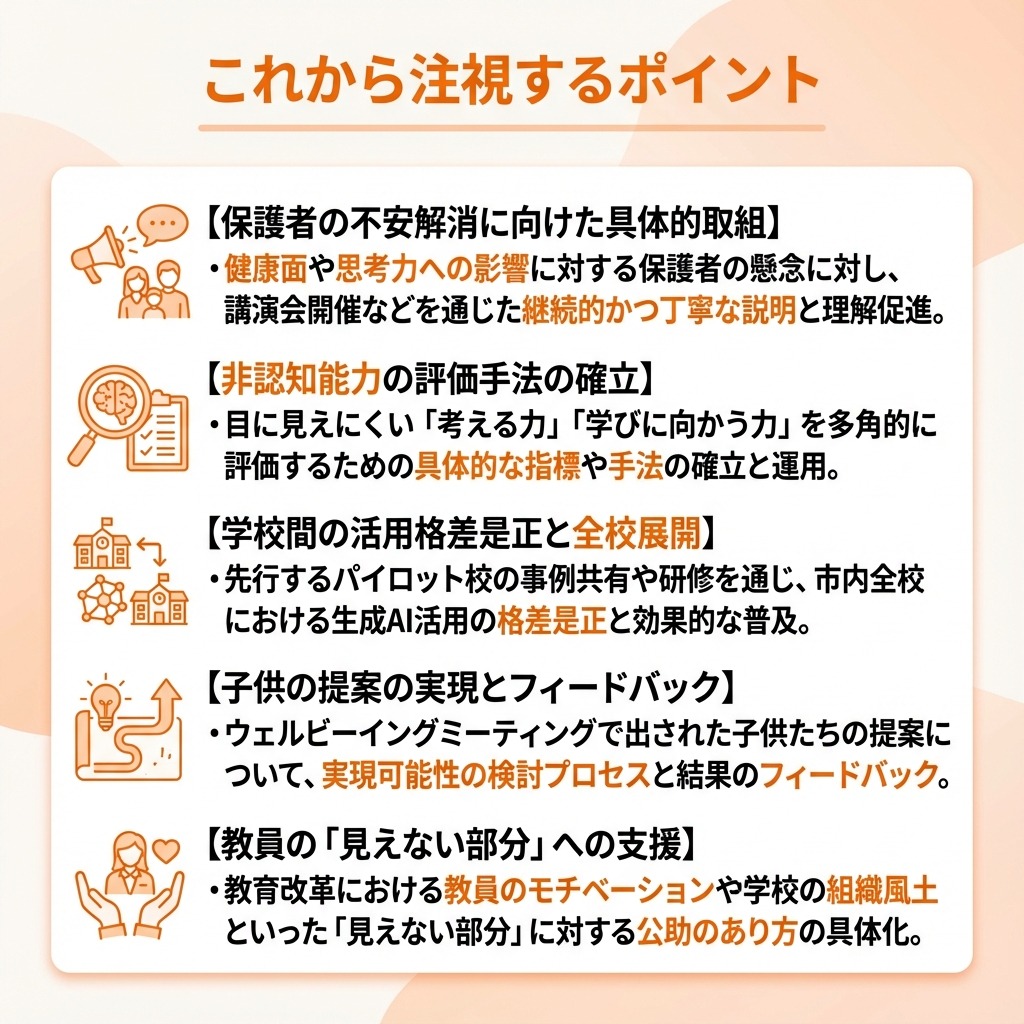

守谷のみらいの教育について

- ・生成AIの教育活用

- ・ICT教育のこれから

- ・守谷のみらいの学校像

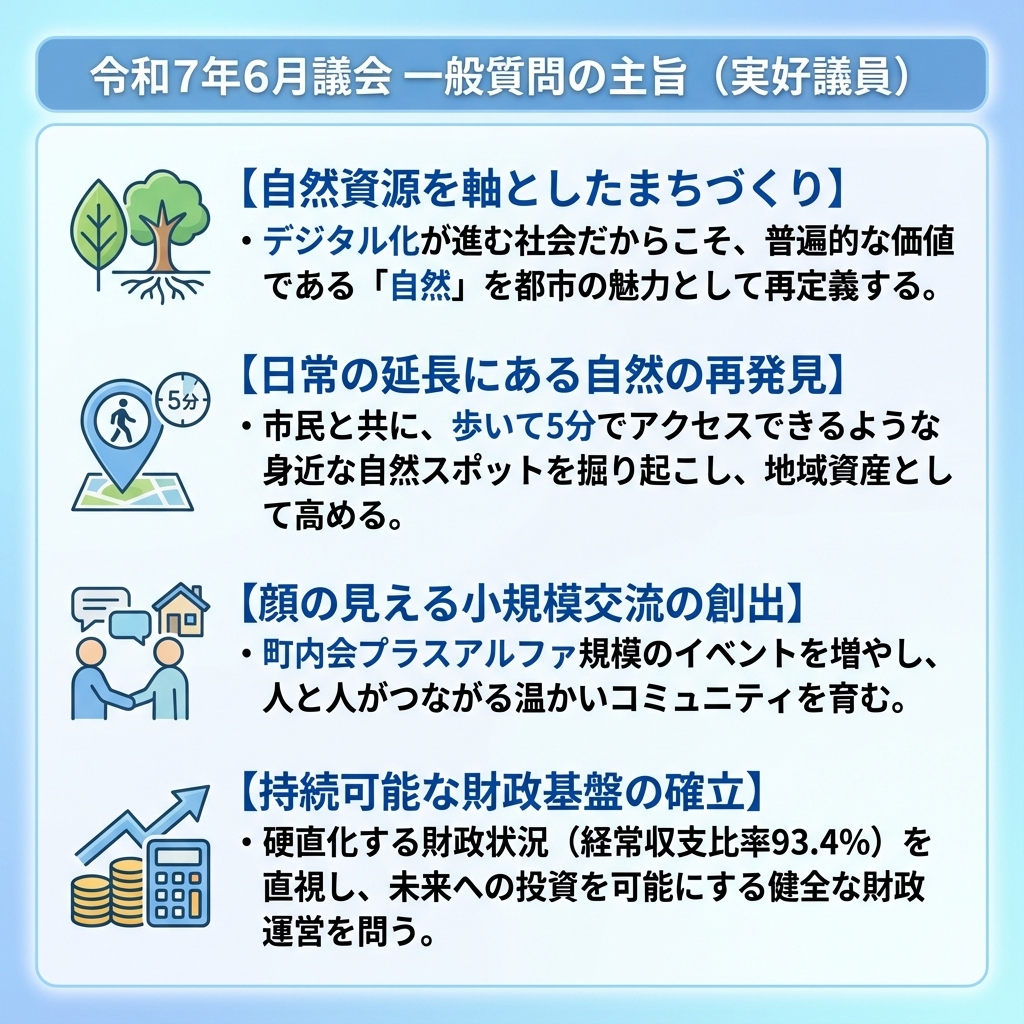

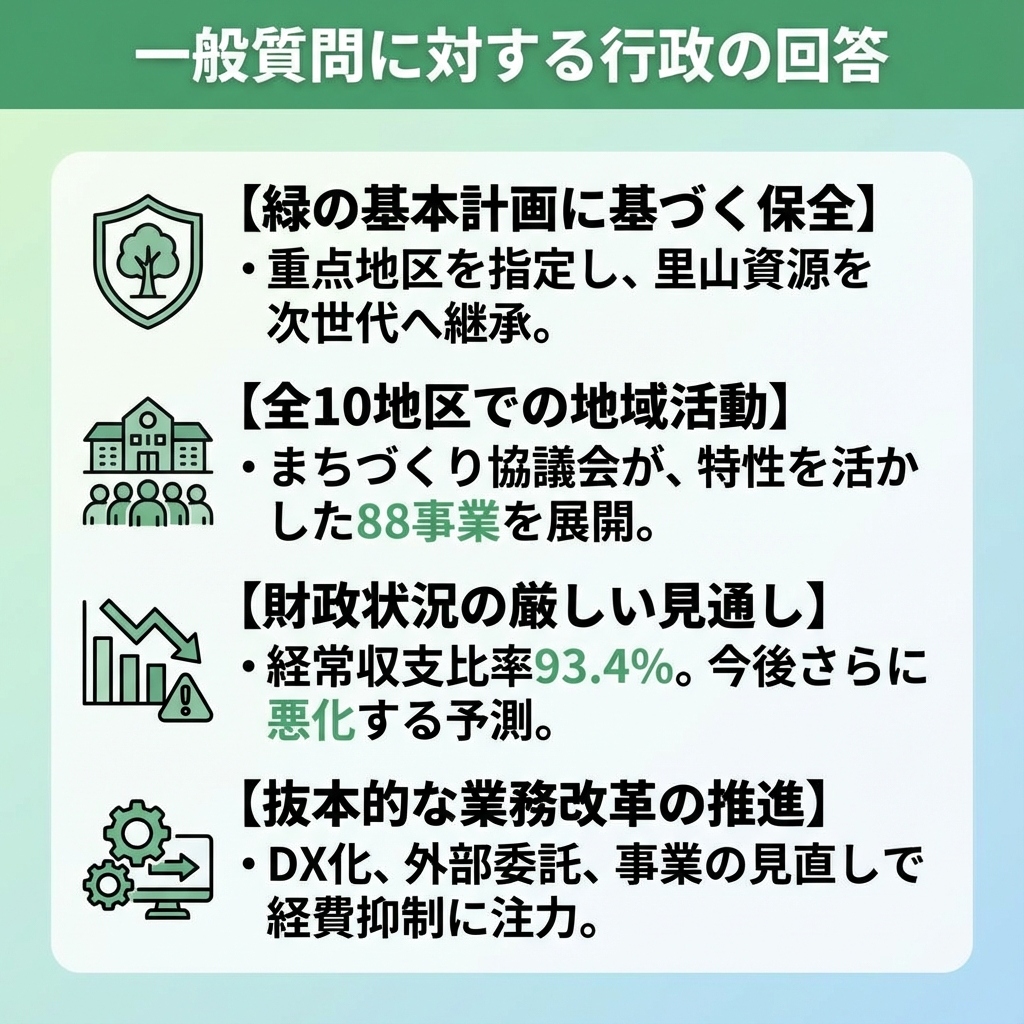

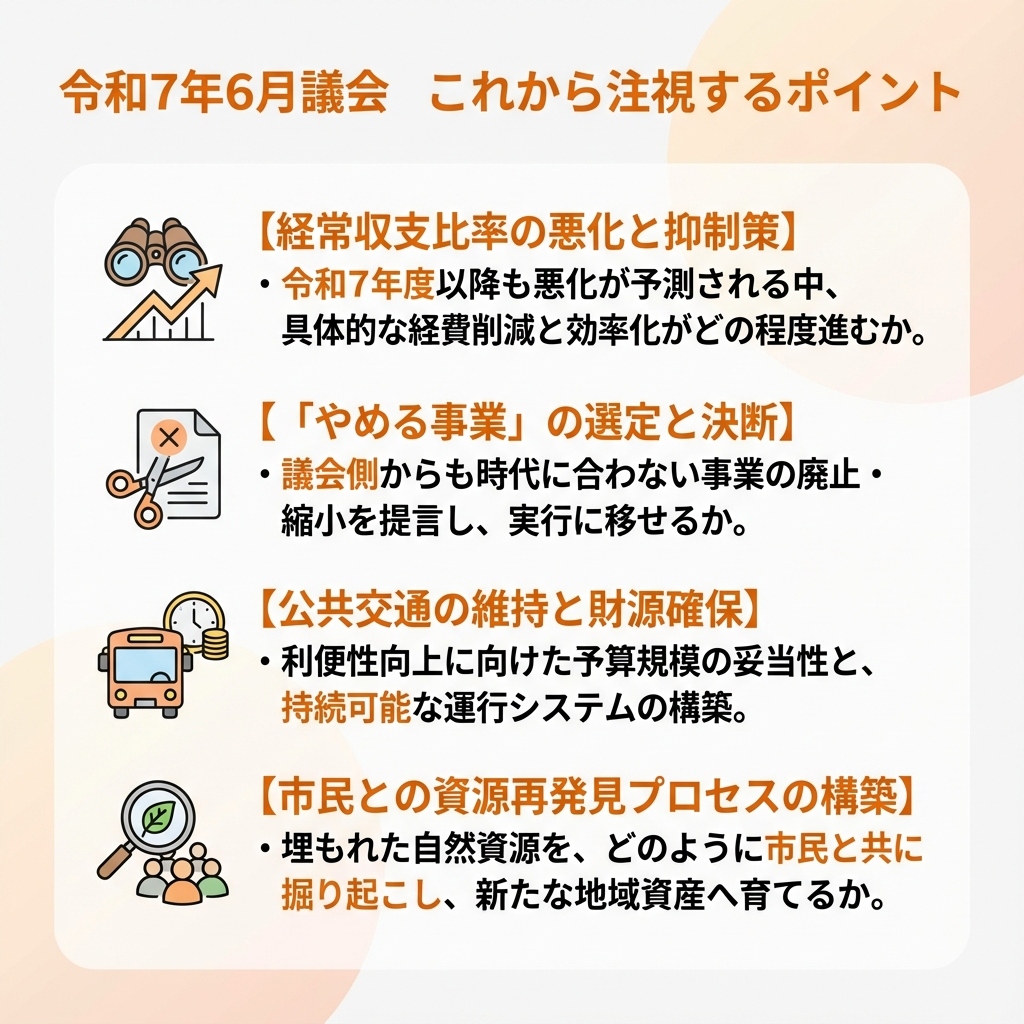

令和7年 6月議会

守谷のまちづくり戦略

- ・守谷のまちづくり戦略(自然資源の活用)

- ・守谷駅東口エリアの充実にむけて

- ・デジタル民主主義を体験!夏休みスペシャル企画

令和7年 3月議会

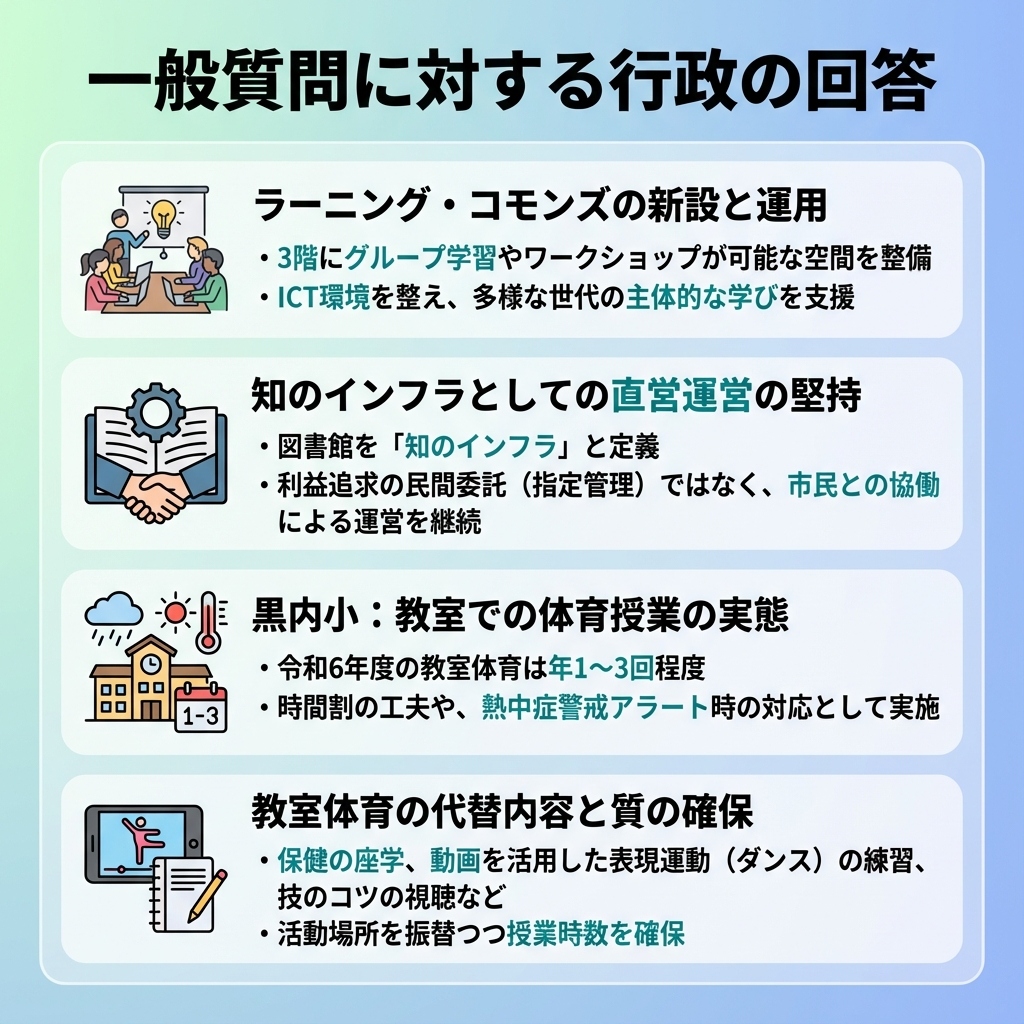

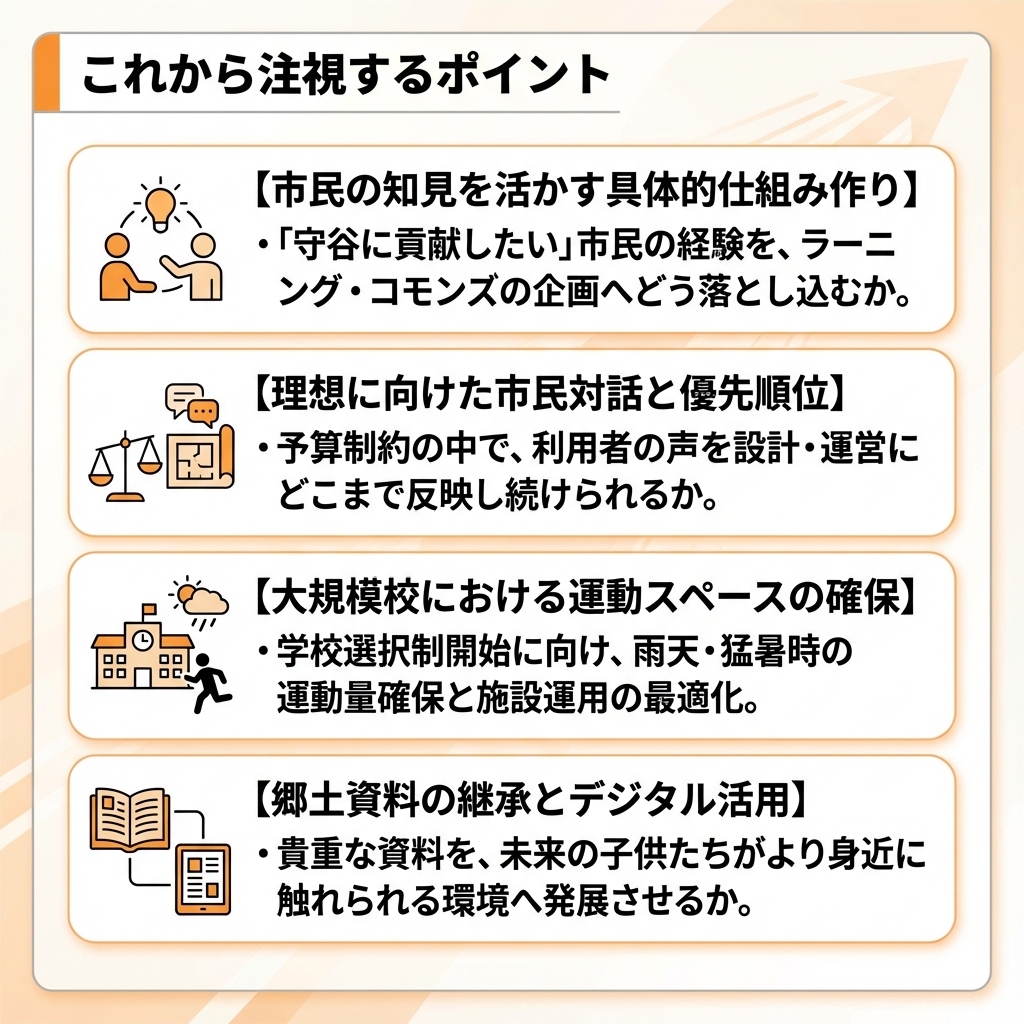

図書館改修と黒内小学校の教育環境

- ・図書館大規模改修と新機能

- ・黒内小学校の分離新設に向けた検討

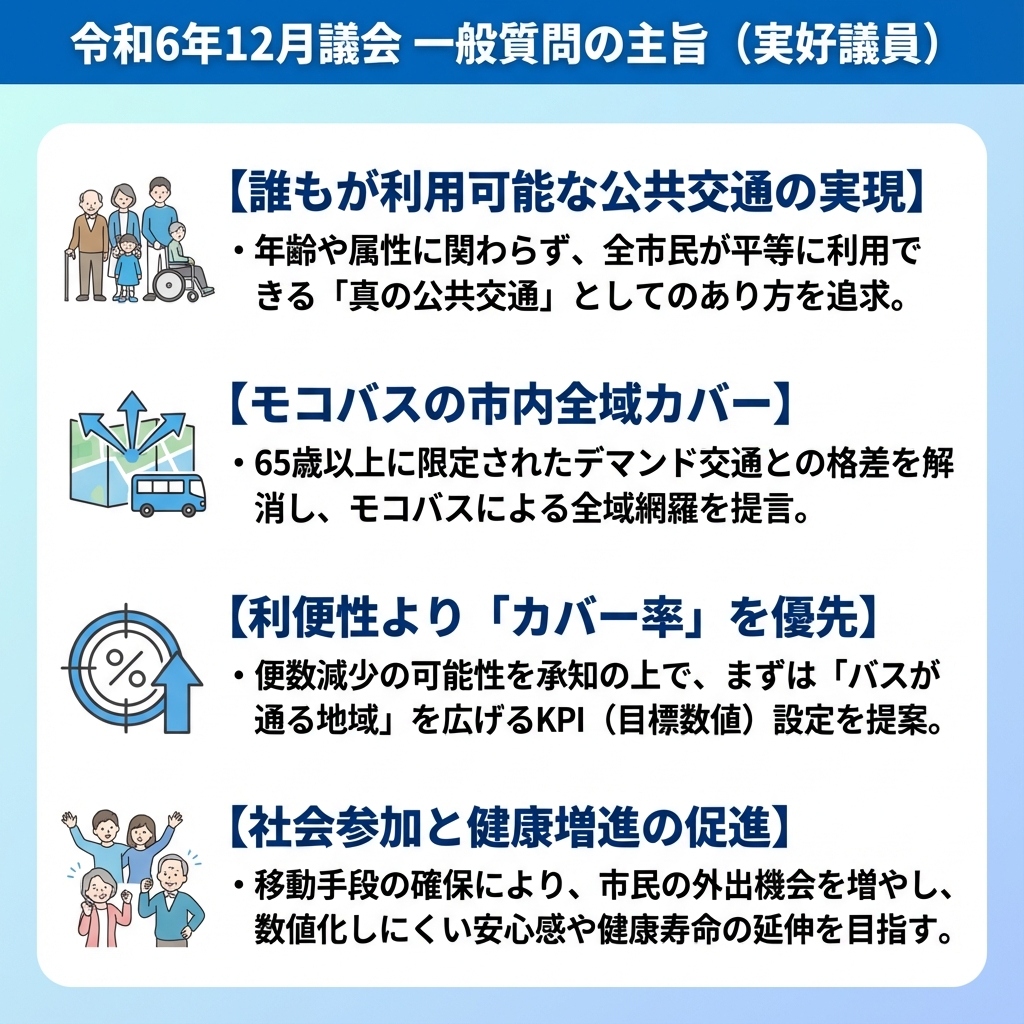

令和6年 12月議会

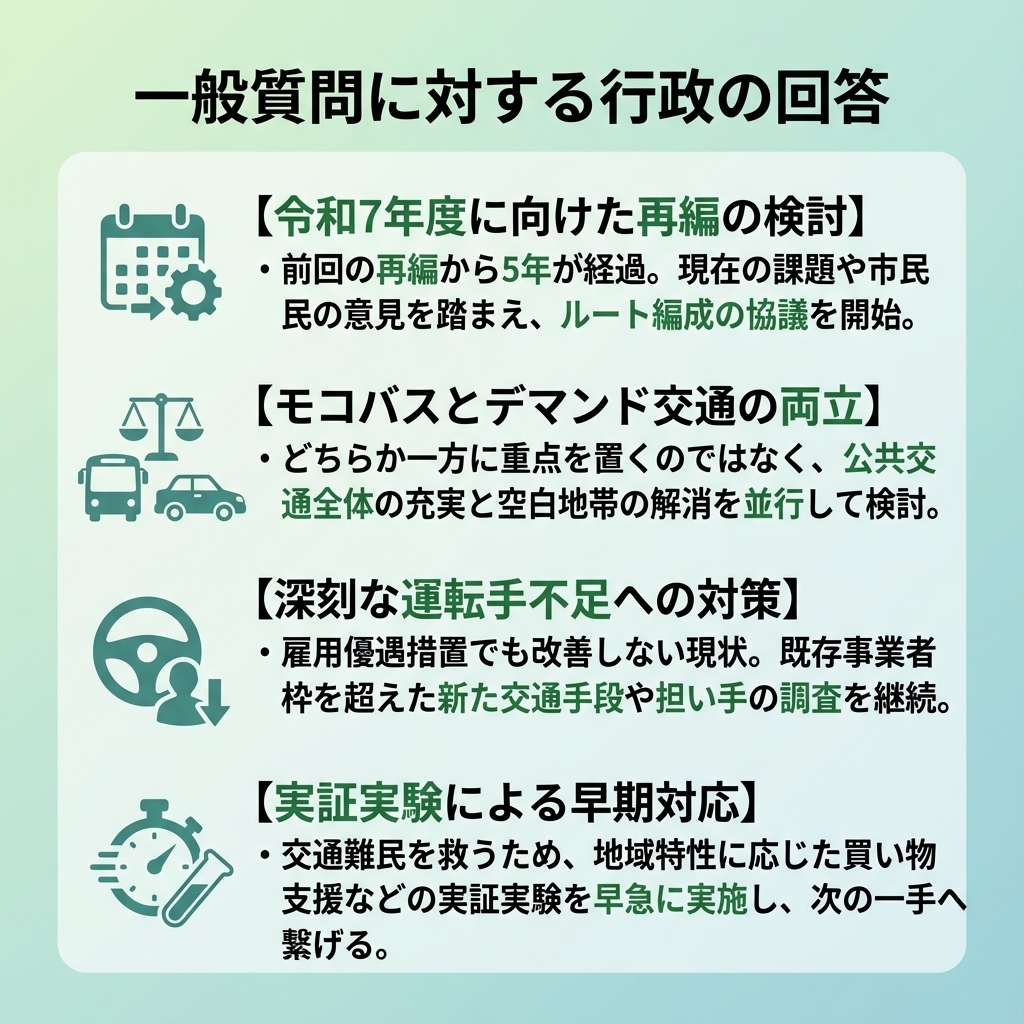

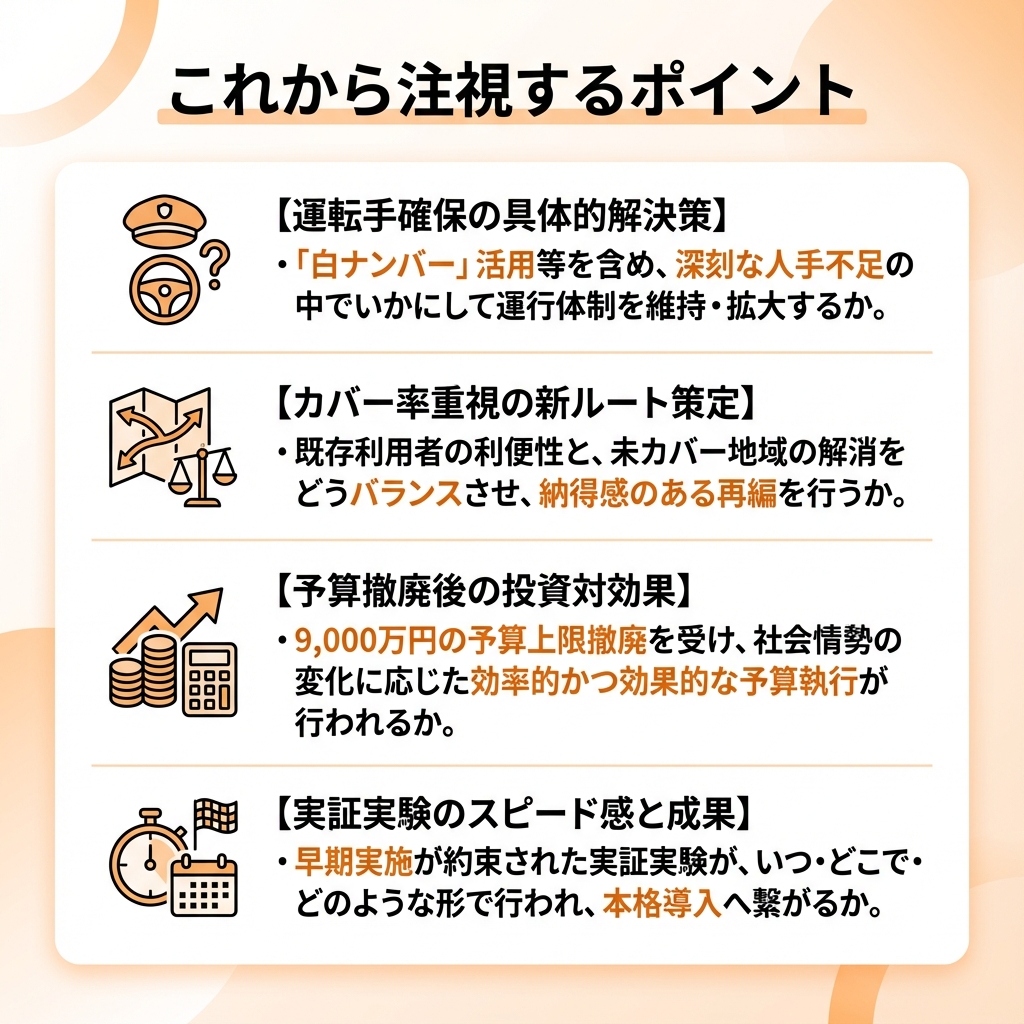

守谷市の公共交通(モコバス)について

- ・モコバスの利便性向上策

- ・デマンド型交通との連携強化

- ・公共交通ネットワークの再構築

応援メッセージ

「ひとこと応援したい!」

そんな温かいメッセージも励みになります。